«Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна. У микрофона поэтесса Ольга Берггольц» – эти слова 31-летняя Берггольц впервые произнесла в микрофон в августе 1941 года.

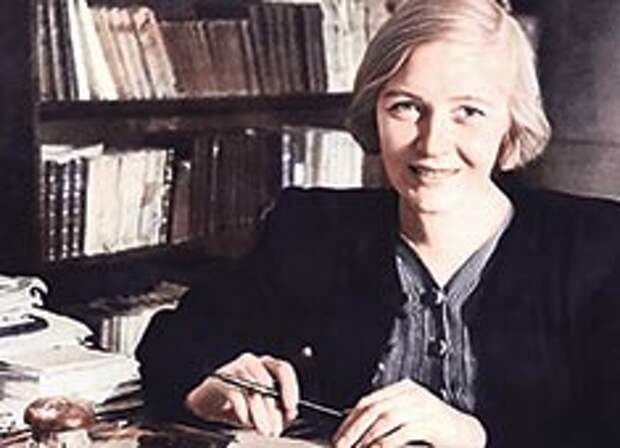

Вера Кетлинская, ответственный секретарь Ленинградского отделения Союза писателей, рассказывала, как в самом начале войны к ней пришла Берггольц: «На вид – по-прежнему девочка, но девочка взволнованная и собранная, внутренне готовая и к страданию, и подвигу».

Первым её вопросом было – что и где нужно делать? Кетлинская направила Ольгу в литературно-драматическую редакцию ленинградского радиокомитета. Там началась её миссия «блокадной мадонны».

Несмотря на юный вид, эта девочка к тому времени уже успела пережить многое. Она родилась в Петербурге в добродетельной буржуазной семье военного хирурга и дочери владельца пивной. Революция сотрясла основы её бытия, когда Ольге было всего семь лет. Она тут же категорически отказалась от няни и гувернантки – чтобы не прослыть эксплуататором.

Оканчивая в 1926 году трудовую школу, Ольга уже писала стихи, а её первым опубликованным стихотворением было произведение «Ленин», вышедшее в газете «Красный ткач». Литгруппа «Смена», Институт истории искусств, а потом филологический факультет Ленинградского универа – путь старательной ученицы, готовившейся к большому будущему в новом социалистическом мире, в который она верила беззаветно.

Первое разочарование настигло Берггольц во Владикавказе, куда она поехала в 1930 году писать о начавшейся коллективизации. После защиты диплома с отличием оттуда её отправляют в Казахстан в газету «Советская степь», тоже освещать успехи колхозного строительства. Успехи были невелики, а вот человеческих трагедий – множество. Ольга видела всё, но, сцепив зубы, молчала. В её повести «Журналисты» нет и намёка на людское горе. Вера в страну, партию и революцию не подлежала сомнению. Но именно там, на русском Юге и в казахских степях, Берггольц начала догадываться – кроме идей, в мире существуют люди, и их страдания тоже имеют цену.

Арестован правильно

Арестован правильно

К тому времени она уже была второй раз замужем за журналистом Николаем Молчановым. С первым мужем, поэтом Борисом Корниловым, разошлась «просто-таки по классическим канонам – отрывал от комсомола, ввергал в мещанство, сам «разлагался».

Эта вера в комсомольскую правду была так велика, что легко превратилась в профессию. С 1936 года Берггольц как завредакцией газеты «Литературный Ленинград» становится пропагандистом партии. Она, как всегда, в гуще агитации: заседает в президиумах многочисленных собраний, объясняет и спорит, доказывает. В то время как раз шла борьба с троцкизмом. «Расстрелять как бешеных собак!» – требует Берггольц.

Странное, мучительное двоеверие постепенно поселяется в ней. С одной стороны, Ольгу окружала народная трагедия, с другой – величие и торжество страны, основанной на новых законах социализма. Она сочувствовала и тому, и другому.

Нет, не из книжек наших скудных,

Подобья нищенской сумы,

Узнаете о том, как трудно,

Как невозможно жили мы.

Подобья нищенской сумы,

Узнаете о том, как трудно,

Как невозможно жили мы.

Так писала Берггольц позже. К тому времени она уже потеряла двоих детей, семилетнюю дочку Ирину и годовалую Майю. Но надежда на обычное человеческое счастье всё равно оставалась.

В начале 1937 года она снова на большом сроке беременности. Именно в этот момент Берггольц в качестве свидетеля оказалась привлечена к расследованию так называемого «дела Авербаха», писателя и критика, которого обвиняли в создании «антисоветской террористической организации».

Союз писателей предусмотрительно заранее осудил Ольгу и исключил её из своих рядов. После одного из допросов с применением спецметодов Берггольц потеряла ребёнка. Но и тут она сумела сохранить преданность идее: «На фоне того, что происходит кругом, – моё исключение, моя поломанная жизнь – только мелочь и закономерность. Когда падает огромная глыба – одна песчинка, увлечённая ею, – незаметна» – так писала она в 1937 году.

Но к 1938 году с Берггольц сняли все обвинения. Гроза прошла стороной. Союз писателей тут же восстановил её в своих рядах. Впрочем, не надолго. В 1938 году история повторяется.

Всё развивается по худшему сценарию. Берггольц уже не свидетель, а обвиняемая по делу о «связях с врагами народа». В декабре 1938 года её арестовывают. А она снова беременна и снова на большом сроке. В тюрьме она провела 171 день. Это оказалось время мучений и бесконечных допросов. Прямо в тюрьме она родила мёртвого ребёнка.

В июле 1939 года следствие по её делу было прекращено из-за отсутствия доказательств преступления. Ей возвращают дневники, все исчерканные красным карандашом следователя. «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в неё, гадили, потом сунули обратно и говорят – «живи»… Выживу? Всё ещё не знаю», – записала в те дни Берггольц. Тюрьма не сломила её, но окончательно избавила от иллюзий. Теперь она думала о человеческом подвиге мужества и верности вечным ценностям – не предай, не лги. И ещё думала о страшном и великом времени, свидетелем которого была.

…А я бы над костром горящим

Сумела руку продержать,

Когда б о правде настоящей

Хоть так позволили писать.

Меж строк безжизненных и лживых

Вы не сумеете прочесть,

Как сберегали мы ревниво

Знамён поруганную честь.

Сумела руку продержать,

Когда б о правде настоящей

Хоть так позволили писать.

Меж строк безжизненных и лживых

Вы не сумеете прочесть,

Как сберегали мы ревниво

Знамён поруганную честь.

К тому времени её первый муж Борис Корнилов был расстрелян как враг народа. Ольга об этом не знала и верила, что тот жив и сидит в лагере. Несколько лет назад она сама, как преданная комсомолка, участвовала в его травле, писала в дневнике, что её пьющий романтик Боря арестован правильно – «за жизнь». Теперь она ясно видела – кроме верности комсомольским принципам, есть верность другим принципам, скорее, заветам человеческой доброты и сострадания.

Несмотря на все сомнения и боль, в 1940 году Берггольц вступает в партию. В то время талантливые, яркие люди искали нечто такое, что вывело бы их из плена частного существования, оказалось бы выше мелких бытовых интересов. И партия даже лишённой иллюзии поэтессе всё равно оставляла место для веры.

Блокадная мадонна

Блокадная мадонна

Когда началась война, Берггольц была готова к духовному подвигу. Прямая схватка с фашизмом требовала от страны напряжения всех сил, лишала мучительных сомнений – и тогда у большого поэта Берггольц появился священный алтарь безупречного служения.

Мы предчувствовали полыханье

Этого трагического дня.

Он пришёл. Вот жизнь моя, дыханье.

Родина! Возьми их у меня!

Так писала она 22 июня 1941 года.

Этого трагического дня.

Он пришёл. Вот жизнь моя, дыханье.

Родина! Возьми их у меня!

Так писала она 22 июня 1941 года.

Берггольц категорически отказалась от эвакуации из осаждённого города. Её муж Николай Молчанов, инвалид со слабым здоровьем, отправился строить оборонительные укрепления под Лугой. «Способен на самопожертвование» – так скупо говорилось о нём в боевой характеристике.

Берггольц была способна к тому же. Уже в августе она оказывается на Ленинградском радио. Павел Антокольский вспоминал: «Это был чистый источник нужной и самой ценной тогда информации. Юный женский голос говорил правду и только правду, без прикрас, без преувеличения, без надрыва. И если при этом он звучит на ритмичной волне (ведь она читала стихи) – значит, в скромную обыденность речи вошло искусство, оно насквозь пронзало женскую речь».

А вот воспоминания поэта Михаила Дудина: «Она, сама того не понимая, стала живой легендой, символом стойкости, и её голос был для ленингpадцeв кислородом мужества и уверенности и мостом, перекинутым через мёртвую зону окружения, он помогал соединять пространства и души в один общий порыв, в одно общее усилие. И этот опыт трагедии заставлял находить безошибочно точные слова – слова, равные пайку блокадного хлеба. И эта жизнь в самой обыденности подвига была чудом и остаётся чудом, возвеличивающим человеческую душу».

Зимой 1942 года её муж умер от истощения в психиатрической больнице. Сама она отчаянным усилием воли боролась с голодом. От дополнительного пайка отказалась. Спасали стихи и страстное вдохновение, которое в те годы ей дарило искусство. В блокадном Ленинграде она написала свои лучшие вещи: «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», пьесу «Они жили в Ленинграде».

Она выступает не только на радио, но пользуется любой возможностью выйти к людям. Читает стихи в госпиталях, заводских цехах и клубах, в театрах. Этот человеческий голос мужества должен был звучать, он должен был дойти до каждого.

В мае 1942 года Берггольц пишет в дневнике: «Масса ленинградцев лежит в тёмных промозглых углах, их кровати трясутся, они лежат в темноте ослабшие, вялые… И единственная связь с миром – радио, и вот доходит в этот чёрный, отрезанный от мира угол – стих, мой стих, и людям на мгновение в этих углах становится легче, голодным, отчаявшимся людям. Если мгновение отрады доставила я им – пусть мимолётной, пусть иллюзорной, – ведь это неважно, – значит, существование моё оправдано».

Берггольц описывает страшные будни блокадного Ленинграда, саночки с детскими трупами на Невском проспекте, воду в кастрюльках, которую обессиленные люди везли с Невы. Скрип тех саночек с последней надеждой или последним прощанием ещё долго будет стоять в ушах всех свидетелей этого подвига.

У самой Берггольц опухли ноги от голода. Когда после прорыва блокады её вывезли в Москву, врачи диагностировали дистрофию. И тем не менее стихи «блокадной мадонны» на века делали «существование её оправданным».

Снова виновата

Впрочем, после войны все заслуги Берггольц перед блокадниками мгновенно обнулились. Теперь её стали обвинять в том, что она говорила о страданиях людей, но недостаточно прославляла их мужество. В 1945 году на очередном пленуме Союза писателей журналист Александр Прокофьев, не проживший в блокадном городе ни дня, объявил перед собравшимися: «Берггольц, как и некоторые другие поэты, заставила звучать в стихах исключительно тему страдания, связанную с бесчисленными бедствиями граждан осаждённого города».

Так, три года простояв на грани гибели, Берггольц снова оказалась виноватой. И снова она делала выбор в пользу верности своему высокому долгу.

И даже тем, кто всё хотел бы сгладить

в зеркальной робкой памяти людей,

не дам забыть, как падал ленинградец

на жёлтый снег пустынных площадей, –

написала Ольга в ответ Прокофьеву.

в зеркальной робкой памяти людей,

не дам забыть, как падал ленинградец

на жёлтый снег пустынных площадей, –

написала Ольга в ответ Прокофьеву.

И всё же слава её наконец выходит за рамки узкого поэтического круга и становится всенародной. Издаётся её собрание сочинений, в Москве ставят блокадную пьесу, она пишет книгу о своей работе на Ленинградском радио. Вроде бы всё хорошо. Но грянула новая беда – её друзей Зощенко и Ахматову начали преследовать по распоряжению Жданова в связи с делом журнала «Ленинград».

Берггольц вступается за коллег и снова оказывается на грани ареста. Но теперь она уже уверена – никакое предательство не может быть оправдано высокими идеями. Да, ей снова было страшно, но сомнений, защищать или самой участвовать в травле, не оставалось никаких. В дневнике она клялась, что никогда больше не повторит того, что делала в предвоенные годы. Она решительно встаёт на защиту друзей. По счастью, её не арестовывают, а лишь на время приостанавливают продажу книг.

Она снова выходит замуж. Супругом становится Юрий Макогоненко, с которым она наконец смогла создать крепкую семью. Эта мужественная женщина давно заслужила немного обычного личного счастья. Но и тут жизнь не подарила ей безмятежности.

Так вот для чего всё было

Так вот для чего всё было

Ещё перед войной потеряв четырёх детей, она начала пить. После войны эта привычка отчаяния превратилась в алкоголизм. Он был опасен не только по части здоровья. Вряд ли Берггольц, пережившая блокаду, боялась за себя. Дело в другом. Водка давала ей свободу. Под действием алкоголя она начала неудержимо говорить, обвинять руководство партии, клеймить предательством и изменой коммунистическим идеалам, издевалась над лживыми лицемерами из Союза писателей. И с этим потоком обвинений она сама ничего поделать не могла. Такое поведение могло поставить под удар и её, и любимого мужа, и близких друзей.

В 1951 году она решает пройти курс лечения. «Так вот для чего всё было, – пишет она в дневнике. – Колина смерть, дикое мужество блокады, стихи о ней, Колиной смерти, Юриной любви, о страшном подвиге Ленинграда, – вот для чего всё было – чтоб оказаться здесь, чтоб заперли, всучили оловянную ложку и посадили над той же страшной кашей, как в тюрьме. А я-то мучилась, мужалась, писала, отдавала сердце и, чтоб заглушить терзания совести и ревности, пила, – оказывается, у жизни один для меня ответ: тюрьма. Не можешь подличать, мириться с ложью, горит душа – полезай в тюрьму. Очень помню ощущение тех дней. А лечили «по павловскому методу», «выработкой условных рефлексов» – рвотой, апоморфином. Каждый день впрыскивали апоморфин, давали понюхать водки и выпить, и потом меня отвратительно, мучительно рвало».

Её последние годы прошли в непрерывной работе. Книга «Дневные звёзды» имела оглушительный успех. Она становится признанным мэтром и живым классиком советской прозы и поэзии. Но главной страницей в мучительной книге её жизни осталась блокада.

В 1970 году, за пять лет до смерти, в Ленинградском Доме писателей торжественно отмечалось 60-летие Ольги Берггольц. Когда отзвучали все поздравительные речи, были поднесены цветы и вручены подарки, на сцену поднялся внук одной из сотрудниц радиокомитета блокадного Ленинграда. Он не стал ничего говорить, просто вручил Ольге Берггольц корзину с луком.

И тут люди в зале заплакали.

Ольга АНДРЕЕВА

Опубликовано в №13, март 2025 года

Свежие комментарии